近年来,美国站3C类目的竞争愈发激烈,特别是在一些标准化程度高的细分领域,多个卖家往往会从同一供应商采购相同或高度相似的产品。在这样的供应链背景下,消费者在亚马逊搜索结果中看到的,可能是几乎一模一样的产品页面——价格、图片、功能描述差异很小,甚至由同一家工厂出货。

然而,在实际运营中,不同ASIN的表现却可能天差地别:有的稳居首页并保持稳定销量,有的则突然被亚马逊标记为“Frequently Returned Item”(高退货率商品),引发转化下滑和流量骤减的连锁反应。

一、同款不同命:为何同一供应商的产品退货率差别巨大

在美国站销售3C类产品时,很多卖家都会发现一个让人困惑的现象——即便是来自同一供应商、同一生产线的产品,不同ASIN的退货表现依然可能天差地别。供应商的材料、工艺、质检流程都相同,但到了亚马逊平台的实际运营中,页面呈现、定价策略、评论积累、目标人群定位等细节差异,足以让退货率曲线走向完全不同的轨迹。

有些ASIN能长期保持低退货率的稳定表现,而另一些却可能在短时间内退货率激增,甚至被亚马逊自动贴上“Frequently Returned Item”标签。这个标签会在商品详情页的显眼位置提醒消费者——该商品的退货比例高于同类平均水平。它不仅影响买家的信任感,还可能在平台搜索算法中拉低排名,进一步拖累转化率和自然流量。更棘手的是,一旦被贴上标签,短期内很难自动消除,卖家往往需要通过降低退货率、改善客户体验、积极申诉等手段,才能逐步恢复正常。

实战案例也显示,即便供应商确认产品本身不存在批次质量问题,依然可能因外部因素触发标签——例如竞争对手的恶意“刷退货单”、突发库存周转异常、售后沟通不及时等。换句话说,这个标签并不必然意味着产品质量有硬伤,而是平台算法对该ASIN退货风险的综合评估

二、导致高退货率标签的常见因素

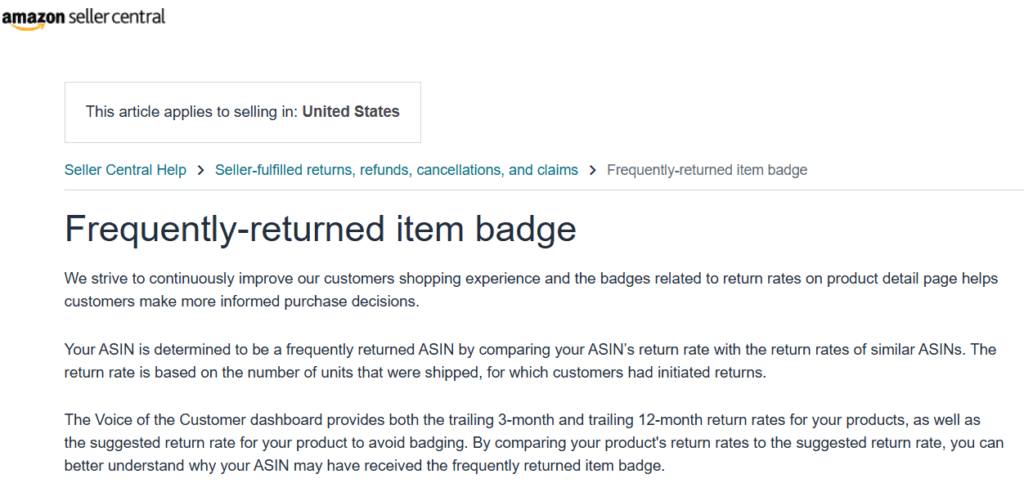

1. 平台算法与标签触发机制

亚马逊的“Frequently Returned Item”(高退货率商品)标签是通过平台算法自动识别的,系统会比较某一ASIN的退货率与同类产品的平均水平。当某产品的退货率显著偏高时,该标签就会被贴上,提示买家“该商品退货率较高”。这一机制是基于平台数据分析,并非人工干预,可以显著影响买家的信任与购买意愿以及搜索展示效果。

https://sellercentral.amazon.com/help/hub/reference/external/GTRP6DXEA983DPD6?locale=en-US

2. 消费者购买与退货行为

- 很多退货并不源于产品质量问题。例如,买家可能因下错型号、临时改变购物意图,或对商品预期与实际不符而发起退货。

- 更值得警惕的是“return scam”(退货欺诈),用户甚至恶意退回无关或损坏商品,获取退款。这类行为在跨境电商中颇为普遍,严重侵蚀利润与卖家体验。

- 同时,在线购物平台的退货率普遍高于线下,大约每五单就有一单会被退回。这既是消费者认知心理使然,也是平台运营政策促进的结果。可以参考Seller Central的这篇帖子,https://sellercentral.amazon.com/seller-forums/discussions/t/2d361d2762cbe6b1e40b2ad46bcbb85b

3. 产品信息不清或分类不当

- 如果产品标题、图片、关键规格或使用说明写得不清晰、不完整,很容易让买家收到货后与期望有差异,从而退货。例如接口类型、兼容设备、尺寸说明不准确等。

- 类目或属性设置错误,也会导致流量错配,精准客户找不到产品,但带来不相关客户,从而增加误购并提升退货率。

4. 质量与批次一致性问题

此外,跨境运输中的震动、温差、压损也可能造成电子产品的隐性损伤,虽不属于质量本身,但会反映到退货数据中。

尽管供应商宣称工艺与原材料一致,不同批次之间的微小差异(包装、配件、表面纹理)依然可能影响用户体验。此类“感知不一致”常常是退货背后的隐性原因。

三、实操排查与优化步骤

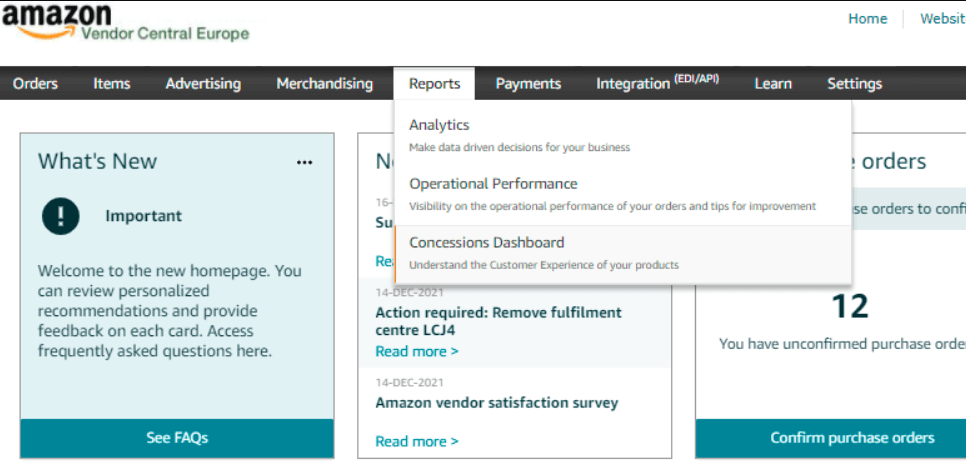

第一步:数据分析—精准定位退货成因

- 登录 Seller Central → 报告 → 履约 → “Customer Concessions” → Returns,查看退货的具体分类。

- 获取 FBA退货原因报告,包括用户选择的理由(如 NOT_AS_DESCRIBED、DEFECTIVE, ORDERED_WRONG_ITEM 等),结合 ASIN 进行对比分析。

- 利用工具将退货数据导出,用数据透视表等方式分析退货高峰期、频繁退货原因、具体批次对应情况;及时锁定异常模式或集中问题点。

第二步:优化详情页与购买体验

- 标题与要点必须清晰,在首段即展示关键卖点与使用场景,避免因信息不清导致顾客误解。

- 上传高质量图片(包含使用场景、尺寸比例导图)、突出特色功能所在,增加视觉说明力。

- 在详情中加入 FAQ、小贴士、对比图、安装或操作演示视频(可通过 QR 码引导),减少信息盲区,避免“与描述不符”的退货。这一策略被认为是最有效的降低退货率方式之一。

- 强调兼容性、适用设备或版本要求,例如“支持 USB-C,仅适配 5V/2A 接口”,避免误下单现象。

第三步:质量与批次控制机制

- 所有发货前抽查样本,尤其是新品或补货后的首批出货,确保一致性。

- 建立批次编号与测试记录体系,若某批次退货率异常,可追踪源头。

- 与供应商保持沟通,要求提供质量检测报告,并反馈客户退货常见原因做对策改进。

第四步:应对潜在恶意退货与滥用

- 对频繁退货或退货理由奇怪的买家,考虑设置“每订单数量上限”限制(如限购 1 件)。

- 收藏所有退货沟通记录和凭证,在必要时通过平台申诉;若退货理由明显不合理,应主动跟进澄清事实。

- 合理分散新品上线节奏,避免集中流量使单个 ASIN 被平台算法过度关注,有助于降低“被重点监控”风险。

第五步:与平台沟通与申诉

- 当数据分析证明高退货率并非由产品质量或描述不符引起时,可整理数据向亚马逊提交申诉,申请移除“高退货率”标签。

- 同时核查是否因类目设置错误或属性误填而被误判,必要时通过后台申请纠正。

- 持续观察 Account Health 或 Return Insights 等工具中的退货表现和标签变化趋势。

四、一些卖家真实的应对做法

很多人看到“Frequently Returned Item”标签第一反应是慌,但实际情况没那么绝对。只要找准原因,还是能慢慢扭回来的。

1. 控住“异常订单”

- 有卖家发现,退货高企不是因为质量,而是有人来薅羊毛:买来试用、活动套单,甚至批量倒货。

- 他们直接在后台限制同一账号一次只能买 1 件,先切断异常订单的源头。

- 效果很快就出来——退货率降下来,库存压力也缓了不少。

2. 提前说清楚

- 另一位卖家,退货原因里“与描述不符”占了一半。问题不在产品,而在页面信息太笼统。

- 改法很直接:主图外加实拍视频、尺寸对照图、安装演示,能想到的细节全放出来。

- 下单的人预期更准了,退货自然就少了。

3. 减退货的一些小动作

在描述里写明包装和运输可能的细节,别让买家拆箱时有“惊喜”。

把规格、适配范围这些关键信息放在买家第一眼就能看到的位置。

对易退货的 SKU 设置购买限制,先观察一段时间效果。

发货前随机抽检,确保批次一致。